Oktober 2014 - Der Bau der Amperbrücke im Jahr 1909

Die alten BrückenDer Bau der Brücke im Jahr 1909Die Bedeutung der Brücke seit dem Jahr 1909Die Brücke über die Amper vom Leonhardplatz zur Hauptstraße ist in der Gegenwart Gegenstand heftiger Diskussionen. Viele Bürgerinnen und Bürger unterschrieben kürzlich einen Aufruf des Rathauses zum Erhalt der Amperbrücke. In einem Schreiben des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege vom 3. September 2014 an die Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck bestätigte das Landesamt die Anerkennung der Amperbrücke als Baudenkmal, Sanierung kommt also vor Abriss. Heute wollen wir einen Blick auf den Bau der heutigen Brücke im Jahr 1909 werfen.

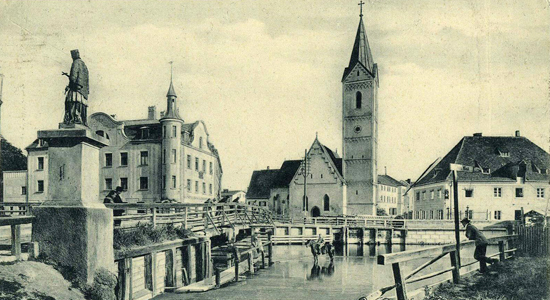

Quelle: Stadtarchiv Fürstenfeldbruck

Die alten Brücken

Bereits bei der Ortsgründung Fürstenfeldbrucks in der Mitte des 12. Jahrhunderts spielte die Brücke über die Amper eine wesentliche Rolle. Seit dieser Zeit war die damalige Holzbrücke die wichtigste Lebensader unseres Ortes, sie verband München und Augsburg. Die Amperbrücke am südlichen Ende des Marktplatzes war und ist die historisch wichtigste Brücke Fürstenfeldbrucks. Die Brücke gab dem Ort zudem einen Teils seines Namens. Die Brücke litt wiederholt unter Hochwassern und Eisstößen der Amper. Während des gesamten Mittelalters und bis in die Neuzeit war die Benützung der Brücke zollpflichtig. Fremde Benutzer und die im Markt nördlich der Amper wohnenden Einwohner mussten für die Überquerung Zoll bezahlen. Die Gegenpointer hatten das Zollrecht zu Lehen und verkauften es im Jahr 1361 an das Kloster Fürstenfeld. Die Amperbrücke war oftmals Schauplatz von kirchlichen Prozessionen zur Klosterkirche, im Jahr 1688 soll der Philosoph und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz bei einer Prozession auf der Amperbrücke gestanden haben. Im Jahr 1804, nach der Aufhebung des Klosters, schlugen die Brucker Bürger/innen vor, dass sie von der Zollentrichtung entbunden werden, diesen Vorschlag nahm die Churfürstliche Landes Direktion von Bayern an. Allerdings musste Fürstenfeldbruck gewährleisten, die Brücke zu unterhalten – dies ist heute immer noch oder schon wieder ein aktuelles Thema, wenn auch in veränderter Form.

Der Bau der Brücke im Jahr 1909

Im Jahr 1910 hatte der Ort Fürstenfeldbruck 4747 Einwohner. In den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg befanden sich an der Amper in der Höhe des Leonhardplatzes einige Gerbereien, auch wurden hier die Pferde getränkt und gewaschen. Die alte Brücke wies einige erhebliche bauliche Mängel auf und so wurde im Magistrat der Marktgemeinde Bruck einige Zeit vor dem Jahr 1909 über eine neue Amperbrücke diskutiert. Mehrere Jahre hatte sich Fürstenfeldbruck um die neue Brücke bemüht, deren Bau dem Straßen- und Flußbauamt München oblag. Das alte Bauwerk wurde dem anwachsenden Verkehr nicht mehr gerecht, wenn sich Fuhrwerke auf der Brücke begegneten, war für die Fußgänger kaum noch Platz. Im Frühjahr 1909 wurden die Pläne für den Brückenbau dem Magistrat zugeleitet. Die Bauarbeiten wurden im April des Jahres 1909 begonnen, nachdem man eine Notbrücke erstellt und die alte Holzbrücke abgebrochen hatte. Die Notbrücke wurde durch den Brucker Zimmermeister Markus Mayr aufgestellt. Ende März 1909 streikten die Arbeiter, dabei ging es um höhere Lohnforderungen. Die Erbauung der neuen Brücke wurde nach den neuesten Erfahrungen aus Eisenbeton hergestellt. Die alte Holzbrücke wurde also durch eine Stahlbaukonstruktion ersetzt. Der Brücke kam und kommt nach fachlicher Beurteilung „künstlerische und architektonische Qualität zu, die sich vor allem in der Ausbildung der Brückenbrüstungen in Formen des Jugendstils mit eingespannten Gittern zeigt“. Heute besteht die Brücke also seit 105 Jahren und bedurfte noch keiner grundlegenden Erneuerung.

Die Bedeutung der Brücke seit dem Jahr 1909

Auch in Fürstenfeldbruck gab es Verfolgungs- und Vernichtungsmaßnahmen des NS-Terrorregimes. Ein breiter Widerstand dagegen entwickelte sich nicht. Die große Mehrzahl der Täter blieb nach dem Ende des NS-Regimes unbehelligt.

Hinweis:Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des Aufsatzes von Elsbeth Bösl und Sabine Schalm „Der „andere“ Teil der Bevölkerung? Verfolgte, Ausgegrenzte und Unangepasste in Fürstenfeldbruck“, in: Ferdinand Kramer/Ellen Latzin (Hrsg.): Fürstenfeldbruck in der NS-Zeit. Eine Kleinstadt bei München in den Jahren 1933 bis 1945, Regensburg 2009, S. 281 – 343. Dieses Buch kann im Stadtarchiv Fürstenfeldbruck zum Preis von € 34,90 erworben werden.